Am 2. September 2023 bot sich die wunderbare Gelegenheit, an einem Vortrag des renommierten Autors und langjährigen Freundes Daniel Pauly im Naturalis Biodiversity Center in Leiden, Niederlande, teilzunehmen. Trotz des Wochenendes war der Vortragssaal mit Wissenschaftlern, Managern, Vertretern der Zivilgesellschaft und von Naturschutzorganisationen, Medien und einigen Mitarbeitern von Regierungsstellen voll besetzt. Sie wurden in ihren Erwartungen nicht enttäuscht, eine kühne Interpretation der wechselvollen Geschichte unserer Spezies zu hören, die bis in den letzten Winkel des Planeten vordrang. Das bedeutet doch, dass wir als Spezies erfolgreich sind, nicht wahr? Sehen wir uns das in einem Streifzug durch unsere Entwicklungsgeschichte einmal an.

Unsere Spezies hat sich vor etwa sechs Millionen Jahren von den Schimpansen getrennt. Aber erst in den letzten 2 bis 300 Tsd. Jahren hat die Entwicklung der Sprache es ermöglicht, größere Gruppen zu bilden, die bei der Lösung ihrer Überlebensfragen immer effektiver zusammenarbeiteten. Sprache ermöglicht symbolisches Denken. Da die Besetzung eines ökologischen Raums im Allgemeinen durch das Verhältnis Beutegreifer-Beute bestimmt wird, entwickelte sich unsere Spezies von der Beute großer Raubtiere zu einem beeindruckenden Raubtier.

Zeichen für dieses Denken in Symbolen zur Kennzeichnung der Gruppenidentität wurden im heutigen Südafrika in Abalonenschalen mit Resten von Ockerpigmenten gefunden, die als Körperbemalung verwendet wurden, sowie in der Verwendung von Harpunen und anderen Geräten.

Wir wissen noch nicht, ob es sich dabei um die allerersten menschlichen Artefakte handelt, denn möglicherweise wurden kürzlich in Nordafrika ältere Knochen gefunden. Was Archäologen und Genetiker jedoch rekonstruieren konnten, ist, dass der moderne Homo sapiens im späten Pleistozän, vor etwa 70.000 Jahren, aus Afrika auswanderte. Wahrscheinlich um den Jemen herum, als der Meeresspiegel viel niedriger als heute und die arabische Halbinsel grün war.

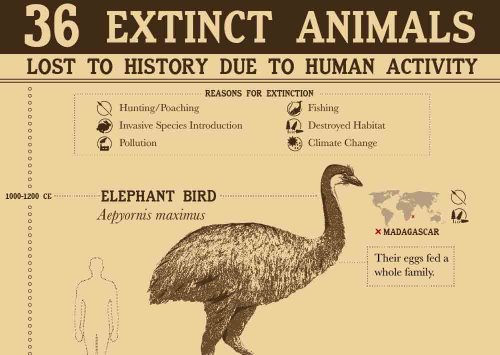

Innerhalb von etwa 10.000 Jahren erreichte der Homo sapiens Australien im Osten und besiedelte innerhalb von 10 bis 20.Tsd. Jahren Europa im Westen. Auf seinem Weg rottete er in relativ kurzer Zeit alle großen Tiere aus. Wie Gary Haynes in der ersten Ausgabe der "Encyclopedia of the Anthropocene" (2018) im Kapitel mit dem Titel "The evidence for human agency in the Late Pleistocene megafaunal extinctions" (Beweise für menschliches Handeln beim Aussterben der Megafauna im Spätpleistozän) schreibt, das von Elsevier veröffentlicht wurde.

„Der Zeitpunkt der Ankunft des Menschen auf jedem Kontinent verläuft zeitgleich mit dem Verschwinden vieler Megafauna-Gattungen. Im späten Pleistozän kam es auch zu klimabedingten Veränderungen der Pflanzengemeinschaften und des Feuchtigkeitsregimes, die sich in den meisten Regionen auf die Megafauna-Gattungen ausgewirkt hätten; dennoch hatten die Tiere zahlreiche frühere Veränderungen überlebt und sich jedes Mal erholt. Nur die Anwesenheit des modernen Menschen unterscheidet die spätpleistozänen Veränderungen eindeutig von den früheren Klimaschwankungen.”

In Neuseeland beispielsweise starben die neun flugunfähigen Moa-Arten innerhalb von weniger als 200 Jahren nach der Ankunft der Polynesier auf der Insel im 13. Jahrhundert aus (s. Artikel in der Zeitschrift Science).

|

|

|

| Faksimile einer wichtigen Quelle | Erosion - Photo von Brigitte Werner from Pixabay |

Aber was war es, das den Homo sapiens dazu brachte, unaufhörlich umherzuziehen? Daniel Pauly, der David R. Montgomery zitiert, behauptet, dass es die wiederholten Krisen in der Nahrungsmittelversorgung aufgrund der Erschöpfung der landwirtschaftlichen Nutzflächen waren, die menschliche Gruppen dazu brachten, umherzuziehen und neue Gebiete und Nahrungsquellen zu finden. Dies war bei allen wichtigen Getreidearten der Fall, die große Bevölkerungen ernährten: Hirse in Westafrika, Reis in China, Weizen im Nahen Osten. Es wurden verschiedene Mechanismen beschrieben, wie z. B. Vernässung und Versalzung, die dazu führten, dass die Böden unfruchtbar wurden und nicht mehr in der Lage waren, die für die Erhaltung der jeweiligen Zivilisationen erforderlichen Mengen an Nahrungsmitteln zu produzieren. Die Erosion durch Wind und Wasser, die unerbittlichen geologischen Prozesse, die ganze Gebirge über lange Zeiträume hinweg zu Staub zermahlen, sind auch heute noch ein Faktor für die Wüstenbildung und den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen, die nicht gut gepflegt werden.

Der Verlust der landwirtschaftlichen Produktivität und Kämpfe um Nahrungsquellen erklären viele Konflikte, darunter auch den Bürgerkrieg in den USA (1861-65), bei dem es weniger um die Abschaffung der Sklaverei ging, als vielmehr um den Versuch, die Plantagenwirtschaft nach Norden auszuweiten, da die Böden im Süden an Fruchtbarkeit verloren.

Die letzte große Ausdehnung vor der europäischen Kolonialisierung erfolgte in die nördlichen Atlantikgewässer, um mehr Fische und andere Meerestiere zu fangen. Da die katholische Kirche den Fleischkonsum über längere Phasen des Jahres einschränkte, waren Fische und viele Organismen wie Schildkröten und andere als Fisch deklarierte Meeresbewohner sehr gefragt. Die Hanse, ein mittelalterlicher Handels- und Verteidigungsbund von Kaufmannsgilden und Marktstädten in Mittel- und Nordeuropa, der um 1200 gegründet wurde, wurde zunächst durch die Kontrolle des Salzheringhandels (Clupea harengus) in der Ostsee bekannt. Ab dem 13. Jahrhundert wurde über ihre Außenposten in Bergen getrockneter Kabeljau (Gadus morhua) aus Nordnorwegen gehandelt. Im 14. Jahrhundert wurde in England die Schleppnetzfischerei mit Segelbooten erfunden, eine Entwicklung, die dazu beitrug, die Grundlage der Wirtschaft zu erweitern.

Ab dem 15. Jahrhundert lieferte die Kabeljaufischerei mit Dorys vor dem heutigen Kanada rund 100 000 Tonnen Kabeljau pro Jahr. Auf diesem Niveau überdauerte die Fischerei fast fünf Jahrhunderte. Der massive Einsatz der industriellen Schleppnetzfischerei mit Stahlschiffen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben wurden, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, bedeutete dann allerdings das Ende der ehemals reichen Kabeljaubestände.

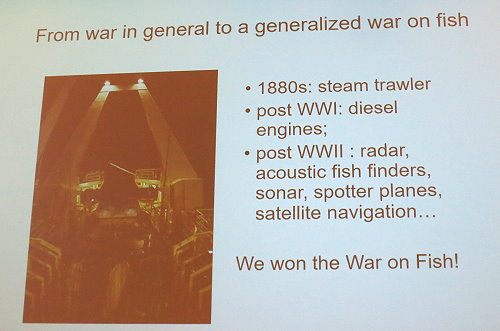

Die industrielle Revolution führte fossile Energie aus dem Wachstum von Pflanzen ein, die über Millionen von Jahren komprimiert wurden, um Stahl und andere Materialien in großen Mengen zu produzieren. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden damit Flotten von Kriegsschiffen unterstützt, so dass Britannia die Weltmeere beherrschte. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden Stahlschiffe in großem Umfang in der Fischerei eingesetzt, im Zusammenspiel mit der kompletten Militärtechnik, die ursprünglich für das Aufspüren von Flugzeugen entwickelt wurde, mit dem Sonar aus dem Sektor U-Boote und später bis hin zur Satellitennavigation.

All diese Techniken kamen beim Fang von Fischen zum Einsatz, die in immer größeren Mengen angelandet wurden. Heute beträgt die Fischbiomasse im Vereinigten Königreich nur noch 5 % dessen, was sie vor dem Krieg war.

Und Pauly fährt fort: „Wir sind buchstäblich vom Krieg im Allgemeinen zum allgemeinen Krieg gegen Fische übergegangen. Und raten Sie mal, wir haben den Krieg gegen den Fisch gewonnen!”.

Bereits in den 1970er und 1980er Jahren, drängte die Fischerei weiter nach Süden und begann, tiefer zu fischen, um die Erschöpfung der Ressourcen um Europa und im Nordatlantik auszugleichen, Die Erkundungsfahrten deutscher Forschungsschiffe mit Grundschleppnetzen zogen neben dem gefangenen Kabeljau und anderen Fischen auch große Mengen an Bodentieren als sogenannten Beifang mit sich. Der gesamte unerwünschte Anteil des Fangs wurde über Bord geworfen, um den Kühlraum nicht mit weniger wertvollen oder ungenießbaren Arten zu füllen. Dies wurde zur gängigen Praxis auf den industriell betriebenen Fabrikschiffen.

Was bedeutete „weiter südlich”? Es bedeutete Entwicklungshilfe, zum Beispiel für Indonesien - und andere tropische Länder - in den 1970er Jahren, um die Schleppnetzfischerei zu entwickeln. So kam es, dass Pauly als junger Fachmann 1975-76 auf einer der Forschungsreisen in der Javasee in Indonesien in bis dahin nicht befischte Gewässer reiste. Er war damals einer der wenigen, der miterlebte und mit einigen Fotos dokumentierte, wie die Grundschleppnetze riesige Schwämme und eine Vielzahl von Bodenlebewesen, aber vergleichsweise wenige Fische an Deck brachten. Der größte Teil des Fangs in diesen unberührten Gewässern wurde also als nutzlos weggeworfen. Nur wenige Garnelen und noch weniger Plattfische, die in der niederländischen Küche beliebt, aber in den Tropen selten sind, und nur wenige der Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Fischarten, die in kleinen Mengen vorkommen, waren überhaupt bekannt. Diese enorme Zerstörung von Lebensräumen, die für ein funktionierendes Ökosystem unerlässlich sind, fand weitgehend im Verborgenen und unbemerkt von der Öffentlichkeit statt.

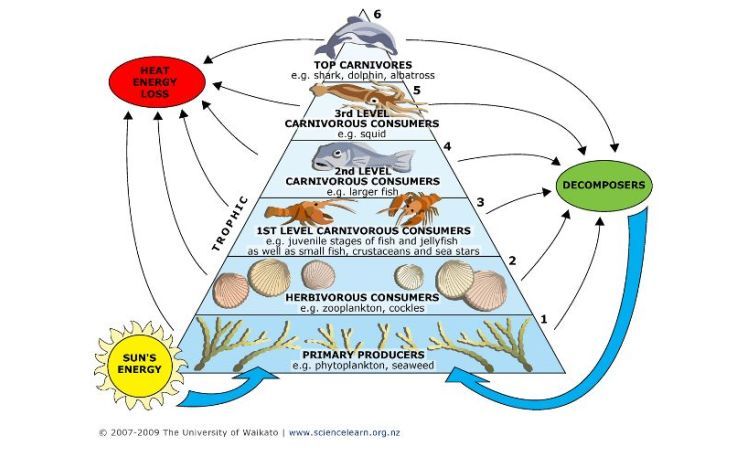

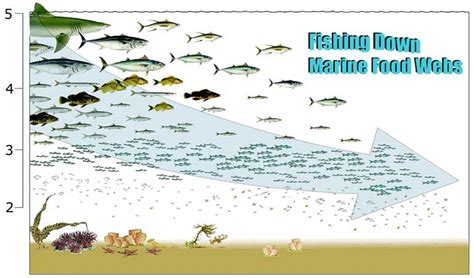

Wie funktioniert ein solches Ökosystem? Biologen sprechen von einer trophischen Pyramide. An der Basis befinden sich in der Meeresumwelt meist kleine Planktonalgen, Primärproduzenten, die Sonnenlicht und Nährstoffe im Wasser durch Photosynthese in organische Stoffe umwandeln. Diese werden auf der nächsten Ebene von Ruderfußkrebsen und anderen Krebstieren, aber auch von Fischlarven und anderem kleinen Zooplankton verzehrt. Diese sind die erste Stufe der Konsumenten, die wiederum von Heringen, Sprotten und anderen kleinen pelagischen Fischen gefressen werden.

Diese sind Beute für größere Fische und so weiter. Der Energietransfer von einer trophischen Ebene zur nächsten beträgt nur etwa 10 %, 90 % werden benötigt, um am Leben zu bleiben und zu wachsen.

Da die industrielle Fischerei enorme Mengen an langlebigen, großen Fischen, Säugetieren und Meeresvögeln gefangen hat, die auf einer höheren trophischen Ebene des Nahrungsnetzes stehen, wurden diese knapper. Danach haben die Industriefischer zunehmend auch die Beute dieser Tiere gefangen. Dadurch verhungern nicht nur die verbleibenden Raubtiere, wie der Zusammenbruch der Vogelpopulationen zeigt, sondern das gesamte maritime Nahrungsnetz verarmt. Das wiederum führt zu einer hohen Anfälligkeit und Fehlfunktion der Ökosysteme.

Derzeit werden etwa 20 % der weltweiten Fänge durch Schleppnetzfischerei getätigt, mit all den zerstörerischen Nebeneffekten für die in Geröllwüsten verwandelten Lebensräume und den hohen CO2-Emissionen, die in jüngster Zeit durch die Ausweitung der Klimakrise noch stärker ins Blickfeld geraten sind.

In diesem Zusammenhang erwähnte Daniel Pauly auch, dass dank einer internationalen Zusammenarbeit von Hunderten von Forschern aus der ganzen Welt, die er im Rahmen der nach dem gleichnamigen Buch von Rachel Carson benannten Sea Around Us Initiative leitet, die nationalen Fangmengen aller Länder seit 1950 rekonstruiert werden konnten.

Dieser enorme Aufwand ist unerlässlich, um die unvollständigen Daten zu ergänzen und zu korrigieren, die die Regierungen der FAO für die Erstellung globaler Statistiken übermitteln. Allerdings werden darin die Fänge von Kleinfischern und Freizeitfischern oft nicht erfasst, und es wird nicht einmal versucht, die Subsistenzproduktion zu schätzen.

Dieser enorme Aufwand ist unerlässlich, um die unvollständigen Daten zu ergänzen und zu korrigieren, die die Regierungen der FAO für die Erstellung globaler Statistiken übermitteln. Allerdings werden darin die Fänge von Kleinfischern und Freizeitfischern oft nicht erfasst, und es wird nicht einmal versucht, die Subsistenzproduktion zu schätzen.

Ebenso wenig werden die Rückwürfe auf See geschätzt (sie melden "nominale Anlandungen") und es wird nicht versucht, illegale Fänge zu ermitteln.

Für eine realistischere Einschätzung, z. B. für das Management oder für Investitionen, sind diese vollständigeren Datensätze unerlässlich.

Wo stehen wir also, wenn wir uns das Ausmaß des menschlichen Einflusses auf jeden noch so kleinen Winkel des Planeten vor Augen führen? Wir wissen, was getan werden muss, auch wenn die Umsetzung dieser Maßnahmen schwierig ist::

Abschaffung der schädlichen Subventionen, die die fortgesetzte industrielle Überfischung begünstigen, die andernfalls weitgehend eingestellt würde, da sie unrentabel ist

Abschaffung der schädlichen Subventionen, die die fortgesetzte industrielle Überfischung begünstigen, die andernfalls weitgehend eingestellt würde, da sie unrentabel ist- Festlegung niedriger Fangquoten, damit sich die Ressourcen erholen und die Ökosysteme wieder normal funktionieren können, was auch dazu beitragen würde, den Klimawandel besser zu bewältigen

- Einrichtung großer Meeresschutzgebiete , die wirklich geschützt sind und die nicht nur auf dem Papier stehen.

Die große Herausforderung ist: Können wir aufhören, uns wie eine hocheffiziente und höchst invasive Art zu verhalten?

Diese abschließende Frage löste wiederum eine kurze, aber lebhafte Fragerunde aus, die die Herausforderung, sich diesen unbequemen Wahrheiten zu stellen und darüber nachzudenken, wie die Lehren daraus in die Tat umgesetzt werden können, noch verstärkte.

Text von Cornelia E. Nauen, deutsche Übersetzung von Claudia Mense. Die Live-Aufnahme ist hier mitzuverfolgen (auf Englisch).