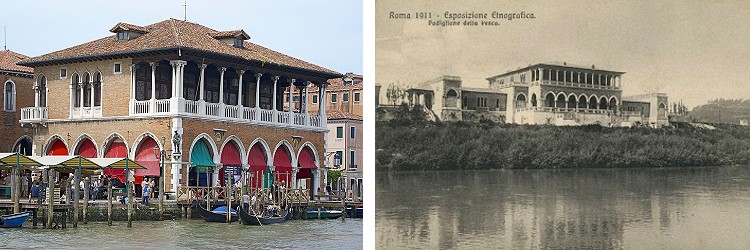

Ricorreva nel 1911 il cinquantenario dell’Unità d’Italia proclamata a Torino il 17 marzo 1861 designando Roma a capitale, per quanto non ancora annessa al territorio italiano. L’evento venne celebrato con una serie di mostre etnografiche, la più nota della quale a Roma in uno spazio ai margini del Tevere allora libero da urbanizzazione, edificando in legno e gesso dei padiglioni destinati ad essere smantellati al termine delle celebrazioni. Un padiglione potrebbe sembrare familiare a chi ha studiato la storia della marineria e della pesca nel Mediterraneo. Riprende fedelmente le forme e lo stile della Pescheria di Rialto di Venezia, edificata solamente quattro anni prima ma in stile gotico antico.

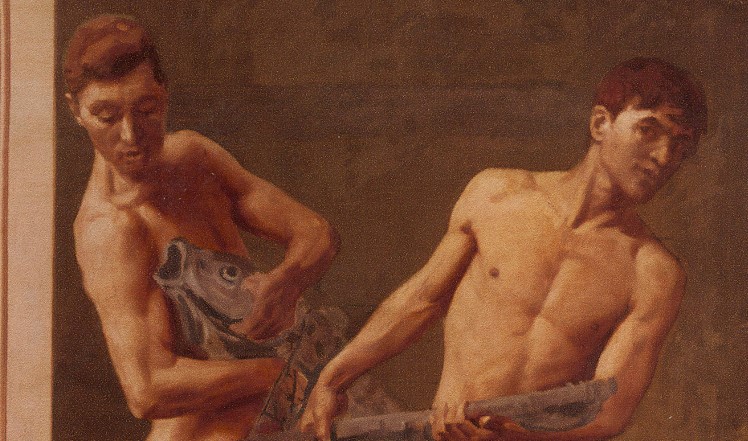

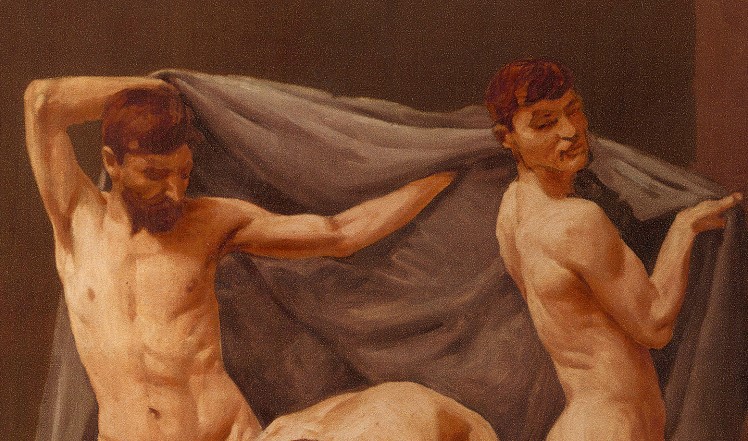

Si tratta infatti del padiglione dedicato alla pesca, considerata non a torto una delle attività più importanti e rappresentative dell’Italia, una lunga penisola che si estende da nord a sud est venendo abbracciata da ogni parte dal Mediterraneo, quello che nell’antica Roma veniva definito Mare Nostrum. Ma si pose l’accento non solamente sulle attività industriali e commerciali ma anche e soprattutto sugli esseri umani che ne erano protagonisti. Fu per questo deciso che il loggiato del padiglione sarebbe stato decorato con dipinti su tela che illustravano il ciclo della pesca, alternati ad altri che ritraevano dei pescatori assieme al loro pescato e agli attrezzi da loro utilizzati.

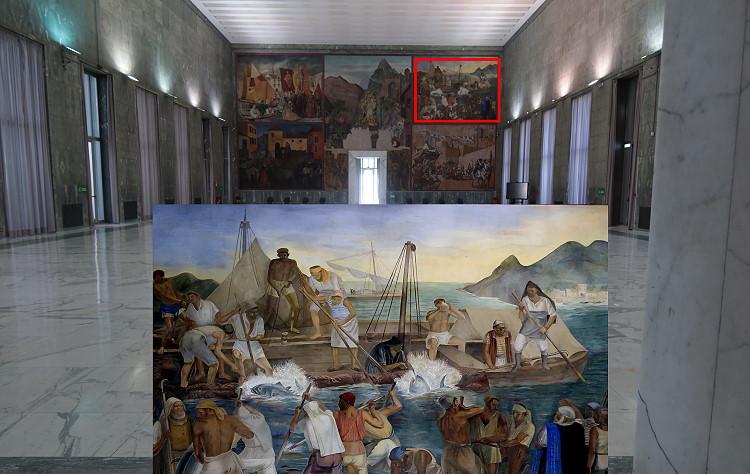

Il materiale raccolto avrebbe dovuto essere e fu in effetti il nucleo di quello che divenne, ad opera dello studioso Lamberto Loria, il Museo di Arti e Tradizioni Popolari, attualmente accorpato al grande complesso del Museo delle Civiltà. Si trova a Roma in edifici costruiti per una altra grande mostra, l’Esposizione Universale di Roma (Eur, come ancora oggi si denomina il quartiere). Era prevista nel 1942 ma non si tenne a causa del conflitto mondiale scoppiato nel 1939.

In quella occasione nel grandioso salone d’onore di quello che sarebbe poi stato il Museo vennero collocati grandi affreschi che rappresentavano alcune delle più importanti attività umane e anche qui uno spazio importante è dedicato alla vita marinara, con la vivida raffigurazione della mattanza dei tonni dell’artista calabrese Pietro Barillà (1887-1956).

Sono inoltre tuttora esposti nel Museo stesso numerosi modelli di battelli da pesca artigianale, mossi da vele o da remi, reti e attrezzi di vario genere, provenienti spesso dalle acquisizioni del 1911. Testimoni di sistemi di pesca ancora a misura di uomo e soprattutto – questo va detto – a misura della fauna marina mentre oggi la tecnologia ha permesso il ricorso a sistemi troppo spesso predatori, senza alcun pensiero per il domani e senza rispetto per la dignità di ogni specie vivente.

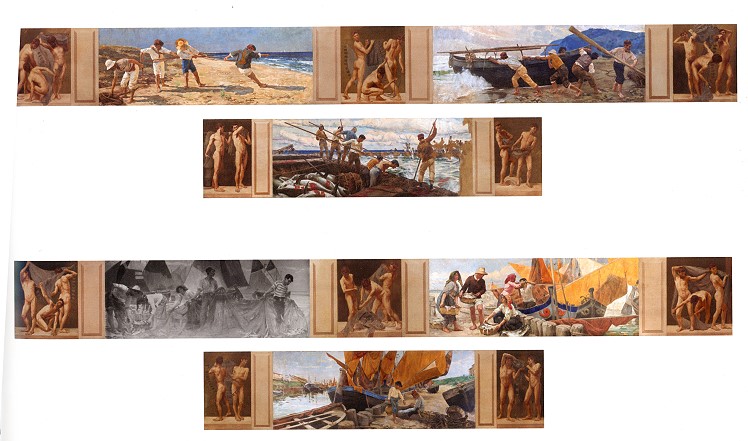

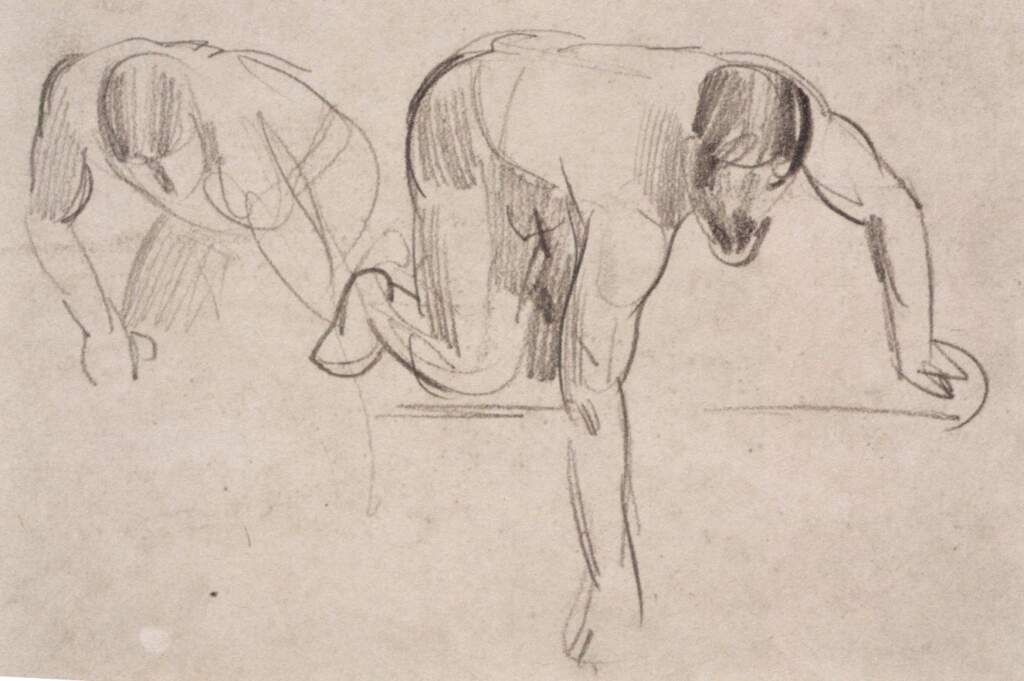

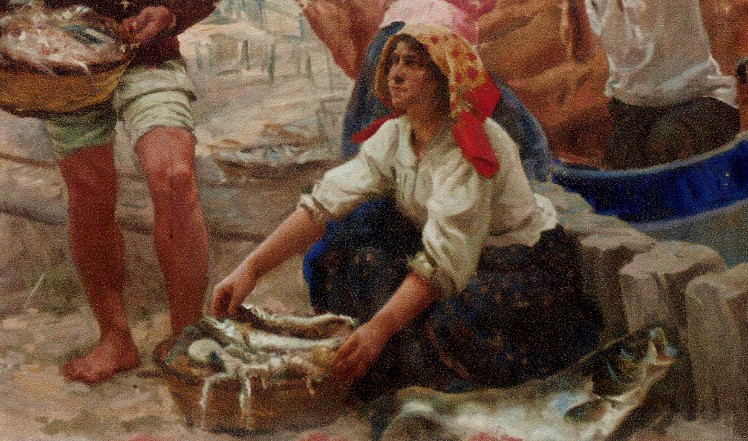

Il Ciclo della pesca creato nel 1911, opera dell’artista romano Umberto Coromaldi (1870-1948), rimase invece a lungo disperso. Infine ritrovato quasi integro ma in condizioni degradate presso il CREA (un istituto di ricerca e analisi dell’economia agricola) venne affidato per un impegnativo restauro all’ICR, Istituto Centrale per il Restauro (la foto seguente proviene dalla pagina Facebook dell’Istituto). E sarà presto di nuovo fruibile al pubblico, permettendo di gettare uno sguardo sull’importante passato della pesca artigianale in Italia, ma forse anche di innescare attente riflessioni rivolte al futuro. In Italia, in Europa, nel mondo.

Operazioni di restauro presso la sede dell’iCR

Una recente pubblicazione, Il Ciclo della Pesca di Umberto Coromaldi nell’Esposizione romana del 1911 (ISBN 978-88-492-5244-6) ci permette di conoscere la storia del ritrovamento e del restauro, e soprattutto di poter approfondire la storia e la genesi di questa importantissima testimonianza. Nelle prossime pagine esamineremo più in dettaglio alcuni dei cinque pannelli (su sei) che è stato possibile recuperare, assieme ad alcuni tra i ritratti – idealizzati ma pur sempre significativi – di pescatori.

Le immagini che corredano questo articolo provengono in parte dalla pubblicazione menzionata, in parte dal pubblico dominio. Altre infine sono state scattate di persona dall’autore presso la sezione Museo delle Arti e Tradizioni Popolari del Museo delle Civiltà di Roma, nell’agosto 2025. Anche in questo ciclo, e non poteva mancare per la sua spettacolare drammaticità ma anche per il suo affondare le radici in tradizioni ultramillenarie appare La mattanza dei tonni. Un tema che ricorre spesso nelle rappresentazioni artistiche, che ci permette di esaltare il coinvolgimento di intere comunità verso uno stesso obiettivo e il sostanziale loro rispetto del ciclo naturale delle creature marine, sia pure spesso in gran parte dovuto alla assenza in quei tempi delle più efficaci ma più distruttive tecnologie moderne .

Illustreremo nel prosieguo dell’articolo, per quanto sinteticamente, il Ciclo della Pesca di Umberto Coromaldi tentando di porne in evidenza sia il valore artistico che quello documentale e soprattutto quello emozionale, pemettendoci di rivivere a distanza di oltre 100 anni il lavoro quotidiano, duro ma proficuo e sostenibile, dei pescatori del secolo passato.

Tra tradizione e modernità

- Il Ciclo della Pesca

- L’Oceano tra di noi

- La storia dello storione

- La Mosella: più che un fiume

- Mundus maris partecipa al 2024 World Fisheries Day organizzato dalla Canoe and Fishing Gear Association del Ghana (CaFGOAG).

- Challenges and Opportunities in the sustainability of Inland open water fisheries in India

- April V2V lecture – Vulnerability to Viability: Mind Matters

- Una occhiata a Marsaxlokk, il porto peschereccio tradizionale di Malta

- 2000 anni fa: la ‘vivaria’

- Intervista con Khady Sarr al porto artigianale di Hann

- Quello che le donne nella pesca artigianale di Hann hanno da dire

- Women in fisheries: Interview with Ms Ramatoulaye Barry, leader of a group of women fish mongers in Conakry

- Intervista con F. Soumah, leader della pesca artigianale

- Una deviazione nel porto di pesca artigianale di Boulbinet a Conakry, Guinea