L’oceano non ha bisogno solo di trattati, accordi e dati: ha anche bisogno di un linguaggio comune, di un modo di nominarlo che lo riconosca come un bene comune, uno spazio di vita, un regno condiviso che merita cura e rispetto. In un mondo messo a dura prova da crisi ecologica, disuguaglianza e frammentazione della conoscenza, costruire una narrazione condivisa può contribuire a generare convergenza e azioni concrete.

La terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC3, Nizza 2025) è riuscita a riunire in un unico spazio le voci della scienza, del diritto internazionale, delle Nazioni Unite e delle sue agenzie – come l’UNESCO e la FAO –, dei governi, delle aziende, ma anche delle voci indigene e della società civile globale. Questa convergenza non può essere sottovalutata: rappresenta un atto di articolazione collettiva, un orizzonte comune nella governance dell’oceano, intesa come bene comune dell’umanità. L’installazione all’ingresso della “Zona Verde” pubblica ha illustrato la centralità dell’oceano per tutti.

L’oceano è un bene comune non solo per la sua estensione o per la sua funzione nel sistema climatico, ma anche per il suo più ampio valore ecologico, culturale, economico e simbolico. L’oceano al di fuori delle Zone Economiche Esclusive (ZEE) sotto la giurisdizione degli Stati nazionali copre circa la metà della superficie terrestre e il 64% della superficie oceanica globale. La mancanza di regole concordate ha portato a una massiccia riduzione della biomassa – la vita – da parte di soli 8 paesi dotati delle capacità tecnologiche necessarie. La pesca industriale sovvenzionata è un fattore dirompente per le funzioni degli ecosistemi nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale e all’interno delle ZEE.

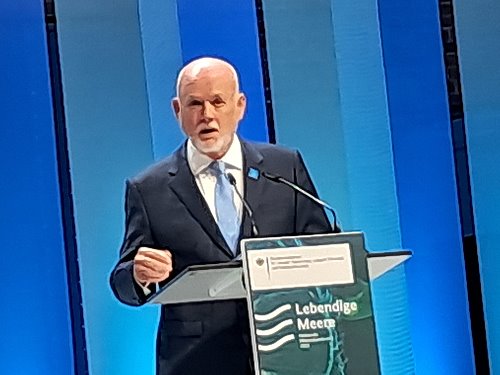

Già durante le conferenze preparatorie, l’ambasciatore Peter Thomson, inviato speciale per l’oceano del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, aveva sottolineato la necessità di rendere operativi i trattati e i principi concordati.

Interrompere definitivamente questo sfruttamento avrà effetti positivi sulla salute e sulla produttività di tutti gli ecosistemi marini. Allo stesso tempo, le profondità oceaniche rappresentano il pozzo di carbonio più sicuro e più grande del pianeta, quando i sedimenti marini rimangono indisturbati dall’attività mineraria in acque profonde e da altri tipi di sfruttamento e gli ecosistemi marini possono funzionare in modo naturale.

La protezione dell’oceano richiede un’articolazione tra conoscenza scientifica, responsabilità politica, principi giuridici e valori etici condivisi. Giustizia intergenerazionale, diritti umani universali e rispetto per tutte le forme di vita plasmano un’etica che deve guidare l’azione politica, la progettazione giuridica, l’economia blu e la ricerca scientifica.

Da questa prospettiva integrativa, l’obiettivo non è solo proclamare i principi, ma anche procedere verso l’attuazione progressiva di tre documenti di natura e status diversi, che possono e devono essere oggetto di dialogo per affrontare la priorità eccessiva dei profitti economici a breve termine per un numero limitato di aziende che operano a livello internazionale a scapito di tutto il resto:

- La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) – ratificata da oltre 160 Stati ed entrata in vigore nel 1994 – è stata la spina dorsale giuridica della governance degli oceani fin dalla sua istituzione. Essa sancisce la conservazione, la cooperazione, la libertà di navigazione e, nella Parte XII, la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento. Tuttavia, nel contesto attuale, si rivela insufficiente per affrontare dimensioni critiche come la pesca industriale, la migrazione marittima irregolare, la giustizia ambientale e climatica, l’accesso equo alla conoscenza o la militarizzazione dell’oceano. Pertanto, molteplici attori stanno cercando di ampliarne l’interpretazione da una prospettiva etica, ecologica e sociale, in linea con l’Agenda 2030, in particolare con l’SDG 14 e i suoi collegamenti con altri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il Trattato sulla Conservazione e l’Uso Sostenibile della Biodiversità Marina Oltre la Giurisdizione Nazionale (BBNJ, 2023), adottato il 19 giugno 2023, è uno strumento multilaterale essenziale. Stabilisce un quadro per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina e delle risorse genetiche, con particolare attenzione al rafforzamento delle capacità e all’equa condivisione dei benefici, creando aree marine protette che coprano il 30% delle aree oltre la giurisdizione nazionale entro il 2030, conducendo valutazioni di impatto ambientale e facilitando il trasferimento tecnologico. Il suo approccio introduce un cambiamento metodologico e normativo rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), più in linea con le sfide contemporanee, ponendo fine all’illegalità delle aree oltre la giurisdizione nazionale e sottolineando l’equa condivisione dei benefici in un ampliamento della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS).

Il Trattato sulla Conservazione e l’Uso Sostenibile della Biodiversità Marina Oltre la Giurisdizione Nazionale (BBNJ, 2023), adottato il 19 giugno 2023, è uno strumento multilaterale essenziale. Stabilisce un quadro per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina e delle risorse genetiche, con particolare attenzione al rafforzamento delle capacità e all’equa condivisione dei benefici, creando aree marine protette che coprano il 30% delle aree oltre la giurisdizione nazionale entro il 2030, conducendo valutazioni di impatto ambientale e facilitando il trasferimento tecnologico. Il suo approccio introduce un cambiamento metodologico e normativo rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), più in linea con le sfide contemporanee, ponendo fine all’illegalità delle aree oltre la giurisdizione nazionale e sottolineando l’equa condivisione dei benefici in un ampliamento della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS).- Il Manifesto Scientifico di Nizza (One Ocean Science Congress, 2025) propone azioni urgenti e specifiche: proteggere almeno il 30% degli oceani, eliminare i sussidi dannosi che spesso consentono la pesca illegale, sospendere l’estrazione mineraria in acque profonde fino a quando non saranno disponibili sufficienti informazioni scientifiche, eliminare gradualmente i combustibili fossili e il diluvio di plastica che generano, oltre ad accelerare il cambiamento climatico, condividere liberamente i dati scientifici, rafforzare l’alfabetizzazione oceanica e riconoscere i sistemi di conoscenza indigeni e costieri. In questo documento, la scienza si impegna non solo all’osservazione, ma anche all’azione.

Queste tre dimensioni – giuridica, ecologica e scientifica – convergono in una visione di corresponsabilità globale per un’economia blu guidata da investimenti rigenerativi e che rispetti i limiti del pianeta. Inoltre, un’altra dimensione fondamentale resta da integrare esplicitamente: la vulnerabilità umana legata all’oceano. Questa include i migranti che attraversano il mare, i pescatori e i marittimi privi di tutele, le comunità costiere minacciate dall’innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici e dalla privatizzazione delle coste dovuta al turismo e allo sviluppo infrastrutturale, e tutti gli altri che dipendono dal mare senza essere rappresentati negli spazi decisionali. Incorporare questa prospettiva significa comprendere l’oceano anche come uno spazio etico, che merita una cura completa e universale.

Ecco perché le conoscenze devono trasformarsi in azioni responsabili. Ecco perché le persone e le comunità più direttamente colpite dalla perdita di biodiversità, dai cambiamenti climatici e tipicamente emarginate nei processi decisionali devono essere ascoltate. La loro conoscenza delle condizioni locali deve essere incrociata con la scienza a livello di sistema e con le competenze politiche e istituzionali a livello nazionale e internazionale. Solo in questo modo sarà possibile costruire una governance coerente, fondata su principi etici e sulla partecipazione di tutti i settori. Prendersi cura dell’oceano significa quindi prendersi cura dell’umanità e dell’intero pianeta: di ogni forma di vita, di tutti i cittadini delle generazioni presenti e future.

Riflessioni dopo l’UNOC3 di María del Carmen Patricia Morales, Stella A. Williams, Aliou Sall, Marcelo Lino Morales Yokobori e Cornelia E Nauen, membri del consiglio direttivo di Mundus maris.

Fonti:

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982

Agreement under UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ), 2023

One Ocean Science Congress Manifesto, Science for Ocean Action, One Ocean Science Congress (OOSC), Nice, 3–6 June 2025: accessible via IFREMER Forms : one-ocean-science-2025.orgone-ocean-science-2025.org+6odipe.org+6bsky.app+6