L’océan n’a pas seulement besoin de traités, d’accords et de données : il a également besoin d’un langage commun, une façon de le nommer qui le reconnaisse comme un bien commun, un espace de vie, un territoire partagé qui mérite attention et respect. Dans un monde marqué par la crise écologique, les inégalités et la fragmentation des connaissances, l’élaboration d’un discours commun peut contribuer à favoriser la convergence et à mener des actions concrètes.

La troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3, Nice 2025) a réussi à rassembler en un seul espace les voix de la science, du droit international, de l’ONU et de ses agences — telles que l’UNESCO et la FAO — des gouvernements, des entreprises, mais aussi des voix autochtones et celles de la société civile mondiale. Cette convergence ne doit pas être sous-estimée : elle représente un instrument d’articulation collective, un horizon commun dans la gouvernance de l’Océan compris comme un bien commun de l’humanité. L’installation placée au début de la « Zone verte » publique illustrait la place de l’Océan pour tous.

L’océan est un bien commun non seulement en raison de son étendue ou de son rôle dans le système climatique, mais plus largement en raison de sa valeur écologique, culturelle, économique et symbolique. L’océan au-delà des zones économiques exclusives (ZEE) relevant de la compétence des États-nations couvre environ la moitié de la surface de la Terre et 64 % de la superficie totale de l’océan. L’absence de règles adoptées a conduit à une réduction massive de la biomasse – la vie – par seulement 8 pays disposant des capacités technologiques nécessaires. La pêche industrielle subventionnée est l’un des principaux facteurs perturbateurs des fonctions éco-systémiques dans zones situées au-delà de la juridiction nationale ainsi que dans les ZEE.

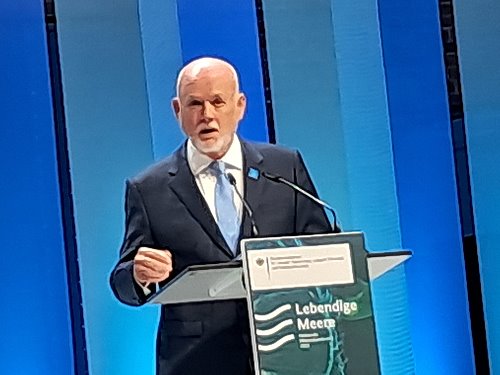

Dès les conférences préparatoires, l’ambassadeur Peter Thomson, envoyé spécial pour l’Océan du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, avait souligné la nécessité de mettre en œuvre les traités et principes conclus.

Mettre définitivement fin à cette exploitation aura des effets positifs sur la santé et la productivité de tous les écosystèmes marins. Parallèlement, l’océan profond constitue le puits de carbone le plus sûr et le plus important de la planète pour autant que les fonds marins ne soient pas altérés par l’exploitation minière en eaux profondes et d’autres formes d’exploitation, et que les écosystèmes marins puissent fonctionner naturellement.

La protection de l’océan nécessite une articulation entre les connaissances scientifiques, la responsabilité politique, les principes juridiques et les valeurs éthiques communes. La justice intergénérationnelle, les droits humains universels et le respect de toutes les formes de vie façonnent une éthique qui doit guider l’action politique, la formulation des lois, l’économie bleue et la recherche scientifique.

Dans cette perspective intégratrice, l’objectif n’est pas seulement de proclamer des principes, mais aussi d’avancer vers la mise en œuvre progressive de trois documents de nature et de statut différents, qui peuvent et doivent dialoguer afin de remédier à la priorité excessive accordée aux profits économiques à court terme d’un nombre limité d’entreprises internationales, au détriment de tout le reste:

- La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM, 1982) — ratifiée par plus de 160 États et entrée en vigueur en 1994 — constitue depuis sa création le fondement juridique de la gouvernance de l’Océan. Elle inscrit la conservation, la coopération, la liberté de navigation et, dans sa partie XII, la protection du milieu marin contre la pollution. Cependant, dans le contexte actuel, cela s’avère insuffisant pour traiter des questions cruciales telles que la pêche industrielle, la migration maritime illégale, la justice environnementale et climatique, l’accès équitable à la connaissance ou la militarisation de l’Océan. C’est pourquoi de nombreux acteurs cherchent à élargir son interprétation d’un point de vue éthique, écologique et social, conformément à l’Agenda 2030, en particulier à l’ODD 14 et à ses liens avec d’autres objectifs de développement durable.

Le Traité sur la Conservation et l’Utilisation Durable de la Biodiversité Marine au-delà de la Juridiction Nationale (BBNJ, 2023), adopté le 19 juin 2023, est un instrument multilatéral essentiel. Il établit un cadre pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine et des ressources génétiques, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités et le partage équitable des bénéfices, la création de zones marines protégées couvrant 30 % de la mer au-delà de la jurisdiction nationale d’ici 2030, la réalisation d’évaluations d’impact environnemental et la facilitation du transfert de technologies. Son approche introduit un changement méthodologique et normatif par rapport à la CNUDM — plus en phase avec les défis contemporains — mettant fin à l’anarchie dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale et mettant l’accent sur un partage équitable des bénéfices dans le cadre d’un élargissement de la CNUDM.

Le Traité sur la Conservation et l’Utilisation Durable de la Biodiversité Marine au-delà de la Juridiction Nationale (BBNJ, 2023), adopté le 19 juin 2023, est un instrument multilatéral essentiel. Il établit un cadre pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine et des ressources génétiques, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités et le partage équitable des bénéfices, la création de zones marines protégées couvrant 30 % de la mer au-delà de la jurisdiction nationale d’ici 2030, la réalisation d’évaluations d’impact environnemental et la facilitation du transfert de technologies. Son approche introduit un changement méthodologique et normatif par rapport à la CNUDM — plus en phase avec les défis contemporains — mettant fin à l’anarchie dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale et mettant l’accent sur un partage équitable des bénéfices dans le cadre d’un élargissement de la CNUDM.- Le Manifeste scientifique de Nice (One Ocean Science Congress, 2025) propose des mesures urgentes et spécifiques : protéger au moins 30 % de l’océan, supprimer les subventions nuisibles qui favorisent souvent la pêche illégale, suspendre l’exploitation minière en eaux profondes jusqu’à ce que l’on dispose d’informations scientifiques suffisantes, éliminer progressivement les combustibles fossiles et l’abondance de plastique qu’ils génèrent, en plus d’accélérer le changement climatique, partager librement les données scientifiques, renforcer la connaissance de l’Océan et reconnaître les savoirs autochtones et côtiers. Dans ce document, la science s’engage non seulement à observer, mais aussi à agir.

Ces trois dimensions — juridique, écologique et scientifique — s’inscrivent dans une vision de responsabilité mondiale partagée pour une économie bleue guidée par des investissements durables et le respect des limites de la planète. En outre, une autre dimension fondamentale reste à intégrer explicitement : la vulnérabilité humaine liée à l’océan. Cela inclut les migrants qui traversent les mers, les pêcheurs et les marins qui ne bénéficient d’aucune protection, les communautés côtières menacées par l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique et à la privatisation des côtes par le développement du tourisme et des infrastructures, ainsi que toutes les autres personnes qui dépendent de la mer sans être représentées dans les instances décisionnelles. Intégrer cette perspective signifie également considérer l’Océan comme un espace éthique, qui mérite une attention totale et universelle.

C’est pourquoi les connaissances doivent se traduire en actions responsables. C’est pourquoi les personnes et les communautés les plus directement touchées par la perte de biodiversité, le changement climatique et généralement marginalisées dans les processus décisionnels doivent être entendues. Leurs connaissances des conditions locales doivent être croisées avec les données scientifiques à l’échelle du système et l’expertise politique et institutionnelle aux niveaux national et international. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de mettre en place une gouvernance cohérente, fondée sur des principes éthiques et la participation de tous les secteurs. Prendre soin de l’océan, c’est donc prendre soin de l’humanité et de la planète tout entière, de toute vie, de tous les citoyens des générations actuelles et futures.

Réflexions post-UNOC3 par María del Carmen Patricia Morales, Stella A. Williams, Aliou Sall, Marcelo Lino Morales Yokobori et Cornelia E. Nauen, membres du conseil d’administration de Mundus maris.

Sources:

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982

Agreement under UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ), 2023

One Ocean Science Congress Manifesto, Science for Ocean Action, One Ocean Science Congress (OOSC), Nice, 3–6 June 2025: accessible via IFREMER Forms : one-ocean-science-2025.orgone-ocean-science-2025.org+6odipe.org+6bsky.app+6