À l’invitation de la faculté de sciences économiques de l’université de Coimbra au Portugal, la présidente de Mundus maris, Mme Cornelia E Nauen, a donné une conférence intitulée « Environmental negotiations and the rule of science and NGOs » (négociations environnementales et rôle de la science et des ONG). Par cette belle journée de printemps, la quasi-totalité des 100 étudiants du cours de diplomatie du professeur Licinia Simão se sont pressés dans l’amphithéâtre.

Photo courtoisie de Licinia Simão

La conférence a retracé certains concepts et approches du livre « The Limits to Growth » de Donella Meadows du MIT et de ses co-auteurs, publié par le Club de Rome en 1972, ainsi que la proposition alternative publiée en 1974 par le groupe de chercheurs de la Fondation Bariloche, dirigé par Amílcar Herrera en Argentine. Ce dernier a remis en question les hypothèses néo-malthusiennes du modèle du MIT. Le groupe a proposé un modèle mondial latino-américain (LAWM) basé sur le principe de la satisfaction des besoins fondamentaux pour tous et du rejet du consumérisme.

Grâce à une série de conférences des Nations unies, la compréhension des crises environnementales naissantes, des injustices sociales et des craintes d’une plus grande insécurité alimentaire a évolué peu à peu. Bien qu’elle n’aie pas été approuvée par tous les États, la Conférence des Nations unies sur l’environnement humain de 1972 a inspiré de nombreux concepts et idées au cours des décennies suivantes. Lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre de Rio, la vision dominante était encore d’opposer développement économique et environnement. Au final, 150 délégations ont adhéré au principe de la satisfaction des besoins fondamentaux de tous. La conférence s’est soldée par l’adoption de trois documents politiques non contraignants

- La Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement

- L’Agenda 21

- Les principes forestiers

et, plus important encore, avec trois conventions juridiquement contraignantes bénéficiant d’une large adhésion:

- la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), a été signée par 168 États en juin 1993 et est entrée en vigueur en décembre 1993 après la 30e ratification. À ce jour, 196 pays sont Parties à la Convention après sa ratification.

- La Convention-Cadre sur le Changement Climatique (CCNUCC) est entrée en vigueur en mars 1994. 198 pays ont ratifié le texte et sont désormais Parties à la Convention. L’Accord de Paris de 2015 remplace le Protocole de Kyoto de la CCNUCC signé en 1997 pour une période allant de 2005 à 2020. Ce protocole reposait sur le principe des responsabilités communes mais différenciées.

- Le Comité international de négociation mis en place pour préparer la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, laquelle est entrée en vigueur en 1995 après avoir reçu 50 ratifications.

Les chercheurs et les organisations non gouvernementales ont joué un rôle de premier plan dans les processus de négociation qui ont abouti à ces accords internationaux. Ils ont accompagné de près leur suivi et leur évolution ultérieure en apportant leur contribution pendant, avant et après les conférences annuelles des Parties (COP), en particulier celles de la CDB et de la CCNUCC, et les négociations ultérieures.

La conférence des Nations unies sur le Développement Durable de 2012, plus communément appelée Rio+20, fut la troisième conférence internationale sur le Développement Durable visant à réconcilier les objectifs économiques et environnementaux de la communauté mondiale. Rio+20 correspondait également au 10e anniversaire du Sommet mondial sur le développement durable de 2002 à Johannesburg.

Pourtant, les réalités du terrain correspondaient davantage au modèle du MIT qui prédisait un désastre en raison de la surexploitation des ressources naturelles et des injustices persistantes subies par des milliards de personnes dans les pays prétendument en développement. De nombreuses activités dans les modes de production et de consommation capitalistes n’étaient pas fondées sur le principe de la “satisfaction des besoins fondamentaux”.

Les rapports successifs du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), qui synthétisent les meilleurs résultats de recherche disponibles dans les domaines les plus pertinents, y compris les coûts économiques des impacts du changement climatique, et de la Plateforme Intergouvernementale scientifique et politique sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques (IPBES), créée par les États pour renforcer l’interface science-politique pour la biodiversité et les services écosystémiques en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, du bien-être humain à long terme et du développement durable, ont une influence sur le débat public. Même lorsque les gouvernements ne suivent pas leurs recommendations, les résultats de ces études et évaluations sont utilisés, par exemple, par les organisations de la société civile pour inciter à prendre davantage de mesures de protection du climat et de la biodiversité. En effet, de nombreuses organisations utilisent les résultats de leurs recherches pour les traduire dans des formats plus directement pertinents pour les politiques [1] [2].

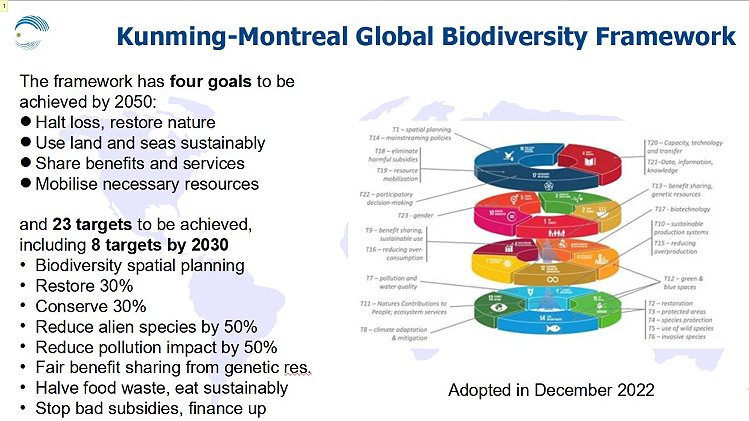

Le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (KMGBF ou simplement GBF) est un développement majeur dans le cadre de la CDB pour prendre des mesures contre les extinctions massives d’espèces. Dans les océans, la pêche est un facteur déterminant. C’est pourquoi la protection et la réhabilitation de 30 % des océans (et des terres dégradées) d’ici à 2030 (l’objectif 30×30) est un élément essentiel de l’accord conclu en décembre 2022 et actuellement en cours de ratification afin d’entrer en vigueur le plus rapidement possible. Le temps presse, car seule une protection totale peut créer les avantages espérés pour les populations et les écosystèmes, comme l’a souligné Mark Costello lors des Journées européennes de l’océan 2025, sur la base d’un examen approfondi de la littérature.

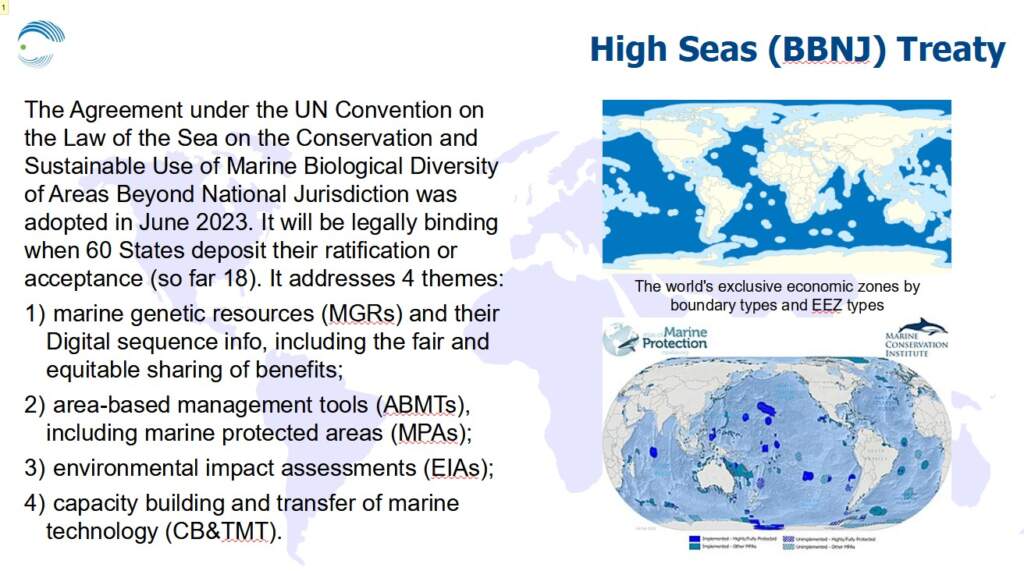

Après près de 20 ans de négociations, un autre traité sur la biodiversité fut conclu en 2023, cette fois dans le cadre du Droit de la Mer, avec pour objectif de protéger la biodiversité dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. (BBNJ ou Traité de la Haute Mer), une vaste partie de l’océan mondial qui n’est régie systématiquement par aucune règle et qui est laissée à l’exploitation des quelques pays et entreprises qui disposent des moyens techniques pour le faire. Le Traité de la Haute Mer augmente les chances d’atteindre l’objectif 30×30 (protéger 30% de la terre jusqu’en 2030). Il s’accompagne d’engagements en faveur d’un partage équitable des avantages liés aux ressources génétiques marines importantes pour la recherche médicale et l’industrie cosmétique, entre autres, et d’un renforcement des capacités des pays en développement.

L’Espagne est le premier pays européen à avoir ratifié l’accord et la pression est forte pour que la troisième conférence des Nations unies sur les océans (UNOC3) soit l’occasion de le faire. Cette conférence co-organisée par la France et le Costa Rica à Nice, France, du 9 au 13 juin 2025 sera un grand coup de projecteur pour le Traité de la Haute Mer qui a besoin d’au moins 60 ratifications d’Etats pour entrer en vigueur.

L’UNOC a été créée en 2017 pour mettre fin à l’absence de l’océan dans l’agenda politique, alors qu’il s’agit du plus grand écosystème connecté de la planète et qu’il influence profondément à la fois le climat et la biodiversité. Étant donné qu’il représente la voie de transport de 90 % de tous les biens échangés au niveau international, soit actuellement 11 milliards de tonnes par an ou environ 1,5 tonne par habitant, l’océan est également de la plus haute importance pour les défis de justice sociale et économique auxquels l’humanité est confrontée. C’est donc à juste titre que la devise de l’ONU pour la Journée mondiale de l’océan du 8 juin est «WONDER – Maintenir ce qui nous soutient».

Négociations Environnementales: Science_ONGs – Quels sont les messages à retenir ?

- L’instauration d’un climat de confiance et le dialogue sont essentiels pour adapter les principes négociés au niveau international au contexte local et les faire fonctionner. Le dialogue et les délibérations visant à atteindre un objectif commun fonctionnent mieux dans un espace sûr où chacun est respecté et accepté sans jugement.

- Les organisations de la société civile doivent donc utiliser les précieux résultats de la recherche dans tous les domaines de la connaissance pour faciliter l’accès à d’autres, tout en respectant d’autres formes de connaissances telles que celles détenues par des praticiens comme les pêcheurs artisanaux, les groupes indigènes et d’autres.

- Avant tout, il est important de se regrouper autour d’objectifs importants en matière d’équité sociale et de protection de la nature. Coopérez ! Veillez à ce que personne ne soit isolé et susceptible d’être la cible de la violence de ceux qui recherchent le pouvoir et les profits quoi qu’il arrive. Une coopération pacifique, mais ferme, et une action collective peuvent permettre de trouver des solutions efficaces et équitables.

Les diapositives de la conférence sont disponibles ici.

La visite à la faculté des sciences économiques (FEUC) a également été l’occasion de signer un protocole d’accord entre la FEUC et Mundus maris en vue de développer la coopération universitaire, scientifique et culturelle dans le domaine des politiques de l’océan, de la gouvernance internationale de l’océan et de la diplomatie environnementale.

José Manuel Mendes, doyen de la faculté des sciences économiques, Cornelia E Nauen, Mundus maris, et Licinia Simão, vice-doyenne ; Foto de Luis Serrano (FEUC)

Traduction française de Christiane van Beveren.

[1] IPCC Sixth Assessment Report, 2022. Summary for Policymakers of WG2 ‘Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC

[2] IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio, H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579