Begrüßung durch MdEP Paulo do Nascimento Cabral

Die diesjährige EU-Ozeanwoche, die von den großen blauen Nichtregierungsorganisationen in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments organisiert wurde, befasste sich in einer Vormittagssitzung am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, auch mit der Herausforderung der Reduzierung des Beifangs. Wie können wir das Leben im Meer so verbessern, dass wir die Schäden durch Beifang drastisch reduzieren?

Jedes Jahr werden zahllose Schweinswale, Delfine, Seevögel, Meeresschildkröten und andere geschützte Meerestiere unbeabsichtigt mit den Fischernetzen gefangen und getötet – eine vermeidbare Tragödie, bekannt als Beifang. Der Beifang unerwünschter Arten bei der Grundschleppnetzfischerei, z. B. auf Garnelen, kann 60 bis 80 % der Jungfische und wirbellosen Tiere im Fang ausmachen, die dann in der Regel tot oder sterbend ins Meer zurückgeworfen werden. Eine enorme Verschwendung und Zerstörung.

Ein Teil der Thunfisch-Langleinenfischerei zielt wegen der hohen Marktpreise auch gerne auf gefährdete Blau- und Makohaie ab, obwohl diese als „bedauerlicher“ Beifang deklariert werden. Trotz jahrelanger Sensibilisierungsmaßnahmen und zunehmender Beweise für den Druck auf diese nominell geschützten Megafauna-Arten und auch andere Arten haben die bestehenden Maßnahmen nicht ausgereicht, um sinnvolle und dauerhafte Verbesserungen zu bewirken.

Unter der Schirmherrschaft des Europaabgeordneten Paulo do Nascimento Cabral und organisiert von Seas At Risk, Birdlife und EIA-International nahm Mundus maris an der Veranstaltung teil, um sich mit den Fachleuten auszutauschen und zu erfahren, welche Prioritäten wir bei unseren Bemühungen zur Aufklärung über die Meere setzen sollten. Wir wurden nicht enttäuscht, denn die erfahrenen Referenten gaben wertvolle Einblicke in die größten aktuellen Problemfelder, berichteten aber auch über erprobte Maßnahmen zur Verringerung des sinnlosen Abschlachtens.

Sarah Dolman, IEA-International

Die Seevogelpopulationen sind in den letzten Jahrzehnten auf einen kleinen Prozentsatz ihrer früheren Größe geschrumpft, was auf die Überfischung ihrer Beute in oberflächennahen Gewässern, die Zerstörung der Nester, den Beifang in der Fischerei, die Plastikverschmutzung, den Klimawandel und andere Faktoren zurückzuführen ist.

Sarah Dolman von EIA-International und Daniel Mitchell von Birdlife stellten gut recherchierte Handlungsempfehlungen vor, die zeigen, wo der Knackpunkte liegen und was geschehen muss, um die Beifangprobleme in der EU zu minimieren.

In den meisten EU-Mitgliedstaaten gibt es keine systematischen Programme zur Überwachung der Beifänge. Da auch nicht für alle Fanggründe Daten über den Umfang der Fischerei vorliegen, ist zu befürchten, dass das wahre Ausmaß des Problems nicht vollständig erfasst wird.

Die Zusammenarbeit mit den Fischern und ihre Einbeziehung durch gemeinsames Management und Schulungen ist ein wichtiges Element für ein besseres Verständnis, eine sichere Handhabung, das Freilassen von gefangenen Vögeln und die Reduzierung oder sogar das Verhindern des weiteren Rückgangs der Vogelpopulation.

Mit freundlicher Genehmigung von Birdlife & Seas At Risk

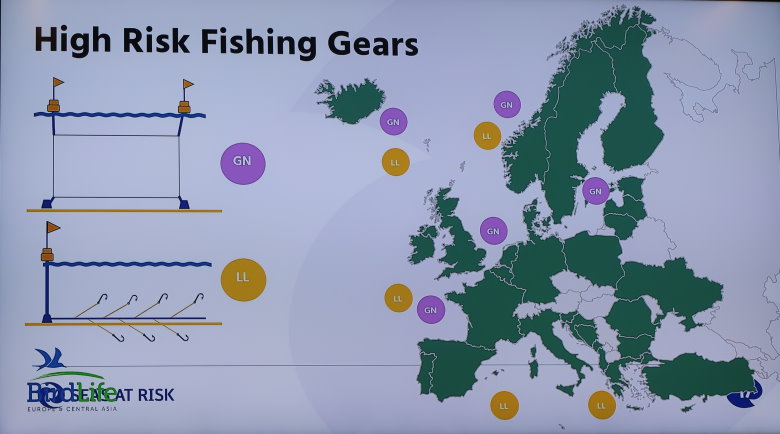

Die Kartierung der dokumentierten Schwachstellen, insbesondere die Übersicht der Verteilung der Langleinen- und Kiemennetzfischerei in ganz Europa, verdeutlicht das Ausmaß der Bedrohungen für viele Seevögel. Sie haben gelernt, dass sich in der Nähe von Fischereifahrzeugen die Wahrscheinlichkeit erhöht, Nahrung zu erbeuten. Diese ist aufgrund des massiven Fangs kleiner pelagischer Arten in Oberflächennähe, die sowohl große Meeresfische und -säugetiere als auch Seevögel fressen, knapp geworden.

Durch angepasste Fischereipraktiken wie das Vermeiden des Aussetzens von Fanggeschirr in der Nähe von Vogelansammlungen, das Ausbringen von Fanggeräten möglichst nachts, wenn die Vögel weniger aktiv sind, das Unterlassen des Überbordwerfens von Rückständen oder Innereien beim Aussetzen oder Einholen von Fanggeräten, der Verzicht der Verwendung von kleinen pelagischen Arten als Köder und das Freilassen noch lebender Seevögel.

Eine billige und einfach anzuwendende Methode, um Seevögel beim Ausbringen oder Einholen von Fanggeräten von den Booten fernzuhalten, ist der Vogelscheuchendrache (scary-bird kite), der in Portugal erfolgreich mit Kiemennetzfischern getestet wurde, ähnlich wie er manchmal auf Feldern an Land wirksam eingesetzt wird.

Kormorane, Foto von Jürgen auf Pixabay

Mundus maris ist der Meinung, dass die Krise in der Ostsee die Überschneidung der Probleme verdeutlicht: Bereits 2011 dokumentierte Bericht, dass die tatsächlichen Fänge im Durchschnitt 30 % höher waren als die offiziell erfassten. Die Veröffentlichung löste einen Protest der Fischereilobby gegen die Autoren aus, aber keine stärkeren Maßnahmen gegen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei und hohe Rückwürfe von Beifängen.

Der Wettbewerb zwischen Fischern und Tieren, die Fisch fressen, wie Schweinswale, Robben und Seevögel, ist ein ständiger Kampf. Verständlicherweise sind die Fischer verärgert, wenn ihre Netze zerrissen oder gefangene Fische aus ihren Netzen geschnappt werden. Aber es kann nicht sein, dass der Mensch fast alles für sich beansprucht und sogar Kormorane angreift, weil sie „unsere“ Fische fressen. Ohne ein funktionierendes und produktives Ökosystem gibt es auch keinen Fisch und keine Fischerei. Wir haben 2024 über die Dringlichkeitssitzung berichtet, die von der LIFE-Plattform der Low Impact Fishers of Europe einberufen wurde. Dänische Küstenfischer berichteten bei dieser Gelegenheit von guten, stabilen Fängen aus hohen Biomassen erwachsener Fische in Gebieten, in denen die Schleppnetzfischerei verboten war.

Die Antwort auf den traurigen Zustand der Ostsee muss also in der Regeneration ihrer fast todkranken Ökosysteme liegen. Dazu muss der industrielle Fischereidruck – insbesondere die Fischmehlreduktionsfischerei auf kleine pelagische Arten und die besonders energie- und beifangintensive Grundschleppnetzfischerei – gestoppt und die Verschmutzung deutlich reduziert werden.

Alle die, die ihren Urlaub am Meer genießen, und besonders diejenigen, die ihr Sandwich oder ihre Mahlzeit mit Ostseehering lieben, sollten sich der Forderung anschließen, weniger zu reden und mehr zu tun – es ist DRINGEND. Egal, ob Sie in Küstennähe oder weiter weg wohnen, gesunde europäische Meere voller Leben sind gut für uns alle. Es ist an der Zeit, dem Meer und unseren Meeren etwas zurückzugeben!

Foto von Pexel auf Pixabay

Bruno Nicostrate, Seas At Risk

Im letzten Teil der Veranstaltung nutzte Bruno Nicostrate von Seas At Risk, einer der Mitorganisatoren, die Gelegenheit, um auf den soeben veröffentlichten „Bycatch Guide“ hinzuweisen. Die wirksamsten Ansätze zur Reduzierung des Beifangs sind:

- eine allgemeine Verringerung des Fischereitätigkeit

eine Kombination von Minderungsmaßnahmen, die an den lokalen Kontext angepasst sind - Schulung in fachgerechter Handhabung und dem Freilassen von Tieren, um die Überlebenschancen von zufällig gefangenen, noch lebenden zu erhöhen.

- Umsetzung der Verordnung über technische Maßnahmen von 2019 und Einbeziehung empfindlicher Arten in die Bewertung

- Ausweitung des Schutzes für Haie und Rochen (Knorpelfische) im Rahmen der EU-Verordnungen

- Fangrechte bevorzugt an Fischereien mit geringem oder ohne Beifang vergeben

- Verstärkte Überwachung der Beifänge

- Unterstützung der Bemühungen zur Verringerung der Beifänge unter Berücksichtigung sozioökonomischer Erwägungen und unter Anwendung von Auflagen für die Finanzierung.

Diese Vormittagssitzung bot mehr als genug Stoff zum Nachdenken für die kommenden Wochen und Monate. Die Herausforderung betrifft nicht nur die Fachleute, sondern auch die Konsumenten von Meeresfrüchten. Genauso wie besorgte Bürger den Tierschutz an Land fordern, muss auch in der Meeresfischerei und Aquakultur viel mehr getan werden, um das Leiden und Töten auf See zu verringern.

Text und Fotos von Cornelia E. Nauen, sofern nicht anders angegeben. Deutsche Übersetzung von Claudia Mense.