Auf Einladung der Wirtschaftsfakultät der Universität Coimbra in Portugal hielt die Präsidentin von Mundus maris, Dr. Cornelia E. Nauen, einen Vortrag mit dem Titel „Verhandlungen über Umweltfragen und die Rolle von Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen”. An diesem warmen Frühlingstag drängten sich fast alle 100 Studierenden des Kurses „Diplomatie” von Prof. Licinia Simão in den Hörsaal.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Licinia Simão

Der Vortrag ging auf einige Konzepte und Ansätze aus dem bahnbrechenden Buch „Die Grenzen des Wachstums” von Donella Meadows vom MIT und Co-Autoren ein, das 1972 vom Club of Rome veröffentlicht wurde. Außerdem wurde die 1974 von der Bariloche Foundation-Forschergruppe unter der Leitung von Amílcar Herrera in Argentinien veröffentlichte Alternative vorgestellt, die die neo-malthusianischen Annahmen des MIT-Modells in Frage stellte. Stattdessen schlug die Gruppe ein lateinamerikanisches Weltmodell (LAWM) vor, das auf dem Prinzip basiert, die Grundbedürfnisse aller zu befriedigen und gleichzeitig den Konsumismus zu bekämpfen.

Durch eine Reihe von UN-Konferenzen entwickelte sich Schritt für Schritt ein Verständnis für die sich anbahnenden Umweltkrisen, sozialen Ungerechtigkeiten und Befürchtungen einer zunehmenden Ernährungsunsicherheit. Obwohl nicht von allen Staaten akzeptiert, beeinflusste die UN-Konferenz über die Umwelt des Menschen von 1972 viele Konzepte und Ideen in den folgenden Jahrzehnten. Auf der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992, besser bekannt als Rio-Gipfel, herrschte noch immer die Denkweise vor, wirtschaftliche Entwicklung und Umwelt gegeneinander auszuspielen. Letztendlich unterzeichneten 150 Staaten das Ziel, die Grundbedürfnisse aller Menschen zu befriedigen.

Die Konferenz endete mit drei nicht bindenden politischen Dokumenten

- der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung

- der Agenda 21

- den Grundsätzen zur Erhaltung des Walde

und, was noch wichtiger ist, mit drei rechtsverbindlichen Übereinkommen mit großer Tragweite:

- dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), das bis Juni 1993 von 168 Staaten unterzeichnet wurde und nach der 30. Ratifizierung im Dezember 1993 in Kraft trat.

- dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) trat im März 1994 in Kraft. 198 Länder haben den Text ratifiziert und sind Vertragsparteien des Übereinkommens. Das Pariser Abkommen von 2015 ersetzt das 1997 unterzeichnete Kyoto-Protokoll zum UNFCCC für den Zeitraum von 2005 bis 2020. Das Protokoll basierte auf dem Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten.

- Der Internationale Verhandlungsausschuss wurde zur Vorbereitung der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung eingerichtet. Diese Konvention trat 1995 nach 50 Ratifizierungen in Kraft.

Forscher und Nichtregierungsorganisationen waren maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt, die zu diesen internationalen Abkommen führten, und begleiten seitdem deren Überwachung und Weiterentwicklung, indem sie während und vor und nach den jährlichen Vertragsstaatenkonferenzen (COPs) insbesondere der CBD, der UNFCCC und späteren Verhandlungen aktiv mitwirken.

Die UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung im Jahr 2012, umgangssprachlich als Rio +20 bekannt, war die dritte internationale Konferenz über nachhaltige Entwicklung, die darauf abzielte, die wirtschaftlichen und ökologischen Ziele der Weltgemeinschaft in Einklang zu bringen. Rio+20 war auch eine Folgekonferenz zum 10-jährigen Jubiläum des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg.

Die Realität vor Ort entsprach jedoch eher dem MIT-Modell, das aufgrund der Übernutzung natürlicher Ressourcen und der anhaltenden Ungerechtigkeiten gegenüber Milliarden von Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern auf eine Katastrophe zusteuerte. Viele Aktivitäten im Rahmen kapitalistischer Produktions- und Konsummodelle basierten nicht auf dem Prinzip der „Befriedigung grundlegender Bedürfnisse”.

Die folgenden Themenkreise sind für die öffentliche Debatte von großer Bedeutung.

- aufeinanderfolgenden Berichte des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC), in denen die besten verfügbaren Forschungsergebnisse in den relevantesten Bereichen, einschließlich der wirtschaftlichen Kosten der Auswirkungen des Klimawandels, zusammengefasst sind,

- die Berichte der Zwischenstaatlichen Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES), die von den Staaten eingerichtet wurde, um die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik im Bereich Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität zu stärken.

Beide zielen darauf ab, das langfristige Wohlergehen der Menschen und eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Selbst wenn Regierungen den Empfehlungen nicht folgen, werden die Ergebnisse dieser Studien und Bewertungen beispielsweise von zivilgesellschaftlichen Organisationen genutzt, um mehr Maßnahmen zum Schutz des Klimas und der biologischen Vielfalt zu fordern. Tatsächlich verwenden viele zivilgesellschaftliche Organisationen Forschungsergebnisse aktiv, indem sie sie in direkt politikrelevante Formate umsetzen, wie man es inzwischen auch in wissenschaftlichen Politikberichten findet. [1] [2].

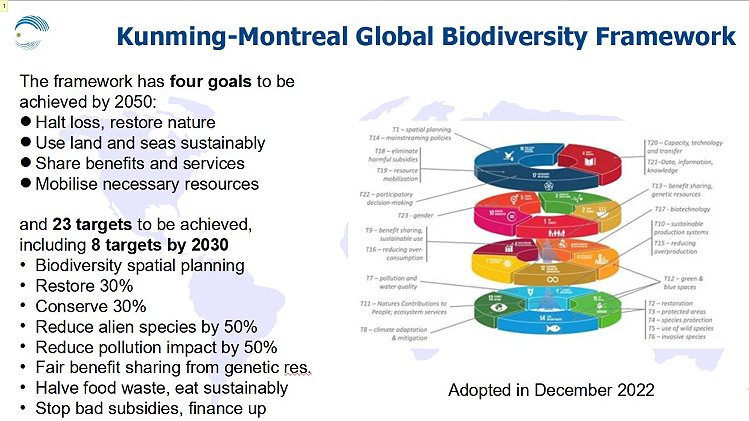

Der Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF oder einfach GBF) ist eine wichtige Entwicklung im Rahmen des CBD, um Maßnahmen gegen das weit verbreitete Artensterben zu ergreifen. Im Ozean ist die Fischerei ein wichtiger Faktor. Aus diesem Grund ist der Schutz und die Wiederherstellung von 30 % des Ozeans (und der degradierten Landflächen) bis 2030 (das 30×30-Ziel) ein Kernelement des im Dezember 2022 abgeschlossenen Abkommens, das derzeit ratifiziert wird, um so schnell wie möglich in Kraft zu treten. Zeit ist dabei von entscheidender Bedeutung, da nur ein vollständiger Schutz die erhofften Vorteile für Menschen und Ökosysteme bringen kann, wie Mark Costello während der EU-Ozeantage 2025 auf der Grundlage einer umfassenden Literaturrecherche hervorhob.

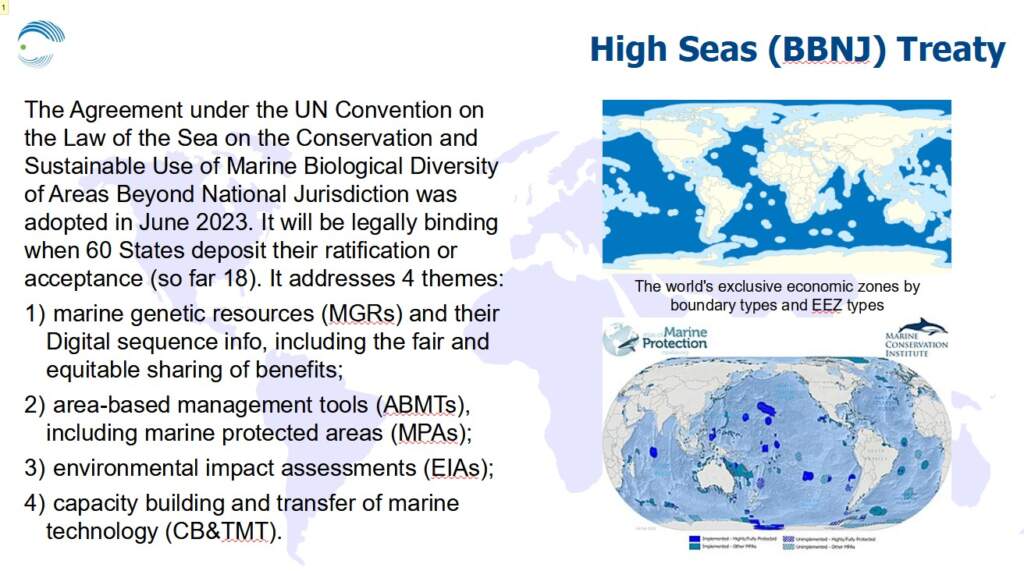

Nach fast 20 Jahren Verhandlungen wurde 2023 ein weiterer Vertrag über die biologische Vielfalt geschlossen, diesmal im Rahmen des Seerechts mit Schwerpunkt auf dem Schutz der biologischen Vielfalt in Gebieten außerhalb der nationalen Hoheitsgewalt (BBNJ oder Hochsee-Vertrag). Dabei handelt es sich um einen beträchtlichen Teil der Weltmeere, der nicht systematisch durch Vorschriften geregelt ist und von den wenigen Ländern und Unternehmen, die über die technischen Mittel dazu verfügen, ausgebeutet werden kann. Der Hochsee-Vertrag verbessert die Chancen, das 30×30-Ziel zu erreichen. Er beinhaltet Verpflichtungen zur fairen Aufteilung der Gewinne aus marinen genetischen Ressourcen, die unter anderem für die medizinische Forschung und die Kosmetikindustrie von Bedeutung sind, sowie zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern.

Spanien ist das erste europäische Land, das das Abkommen ratifiziert hat. Es besteht dringender Handlungsbedarf, die große Chance der dritten UN-Ozeankonferenz (UNOC3) zu nutzen, um einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, da das BBNJ die Ratifizierungen von mindestens 60 Staaten benötigt, um in Kraft zu treten. Die UNOC3 wird vom 9. bis 13. Juni 2025 in Nizza, Frankreich, von Frankreich und Costa Rica gemeinsam ausgerichtet.

UNOC wurde 2017 begründet, um das Thema der Bedrohung des Ozeans auf die politische Agenda zu setzen, obwohl dieser das größte zusammenhängende Ökosystem der Erde ist und einen entscheidenden Einfluss auf das Klima und die Artenvielfalt hat. Angesichts der Tatsache, dass 90 % aller international gehandelten Güter, derzeit 11 Milliarden Tonnen pro Jahr oder etwa 1,5 Tonnen pro lebender Person, über den Ozean transportiert werden, ist dies auch für die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, denen die Menschheit gegenübersteht, von größter Bedeutung. Passenderweise lautet das diesjährige Motto der Vereinten Nationen für den Weltozeantag 2025 am 8. Juni ,,WONDER – Sustaining what sustains us“ (WUNDER – Erhalten, was uns am Leben erhält).

Verhandlungen zum Umweltschutz-Wissenschaft-NRO – Was sind einige wichtige Erkenntnisse?

- Vertrauensbildung und Dialog sind entscheidend, um international ausgehandelte Grundsätze auf den lokalen Kontext herunterzubrechen und umsetzbar zu machen. Dialog und Beratungen zur Erreichung eines vereinbarten Ziels funktionieren am besten in einem sicheren Raum, in dem jeder respektiert und ohne Vorurteile akzeptiert wird.

- Zivilgesellschaftliche Organisationen müssen daher wertvolle Forschungsergebnisse aus allen Wissensbereichen nutzen, um den Zugang zu anderen zu erleichtern, und gleichzeitig andere Formen des Wissens respektieren, wie beispielsweise das Wissen von Praktikern wie handwerklich arbeitenden Fischern, indigenen Gruppen und anderen.

- Vor allem ist es wichtig, sich in Gruppen zu organisieren, die sich für wichtige Ziele wie soziale Gerechtigkeit und die Wiederherstellung und den Schutz der Natur einsetzen. Arbeiten Sie zusammen! Stellen Sie sicher, dass niemand isoliert bleibt und dadurch anfälliger für Gewalt durch diejenigen wird, die um jeden Preis nach Macht und Profit streben.

- Friedliche, aber entschlossene Zusammenarbeit und gemeinsames Handeln können großartige und faire Lösungen hervorbringen.

Die Folien des Vortrags finden Sie hier.

Der Besuch an der Wirtschaftsfakultät (FEUC) war auch eine angenehme Gelegenheit, eine Absichtserklärung zwischen der FEUC und Mundus maris zu unterzeichnen, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung der akademischen, wissenschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit mit Fokus auf Meerespolitik, internationale Meerespolitik und Umweltdiplomatie liegt.

José Manuel Mendes, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Cornelia E Nauen, Mundus maris, und Licinia Simão, Stellv. Dekan; Photo: Luis Serrano (FEUC)

[2] IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio, H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579