Die Europaabgeordneten Isabella Lövin, Luke Ming Flanagan und Emma Fourreau waren Gastgeber des Treffens „Make Fishing Fair“, das von Low Impact Fishers of Europe (LIFE) und Blue Ventures am 25. März 2025 im Europäischen Parlament organisiert wurde.

Bei dieser Veranstaltung kamen handwerkliche Fischer, Mitglieder des Europäischen Parlaments, Beamte der Europäischen Kommission, Ständige Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und wichtige Interessenvertreter zusammen, um über einen gerechteren Zugang zu den Fischbeständen zu diskutieren. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten:

- Neugewichtung der Quoten – Argumente für Artikel 17

- Handwerkliche Fischer melden sich zu Wort – authentische Geschichten aus ganz Europa

- Wie geht es weiter? Abgeordnete des Europäischen Parlaments und die GD MARE über künftige Maßnahmen

Außerdem sprachen die Europaabgeordneten Paulo do Nascimento Cabral, Eric Sargiacomo und Emma Fourreau sowie Ana Miranda kurz über spezifische Probleme in Galicien. Der amtierende Leiter der Abteilung D/3, Eoin Mac Aoidh, äußerte sich für die GD MARE der Europäischen Kommission.

Isabella Lövin erinnerte an einige der schwierigen Konsultations- und Verhandlungsprozesse, die zur Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) führten. Die wichtigsten Fragen waren: Wie viel können wir entnehmen, ohne die Ressourcen und das gesamte Ökosystem zu gefährden? Und wer sollte das Recht haben, zu fischen? Viele, die die Meeresressourcen als öffentliches Gut betrachten, lehnten übertragbare Einzelquoten zu Recht ab. Sie befürchteten, dass ihre Einführung schnell zu einer erheblichen Machtkonzentration führen würde, wie sie z. B. in Dänemark und Island zu beobachten ist. Art. 17 wurde angenommen, um eine breitere Palette von Nachhaltigkeitskriterien für die Quotenzuteilung zu ermöglichen. Aber nur 16 von 27 Mitgliedstaaten geben an, welche Kriterien sie für eine solche Zuteilung an nationale Interessengruppen verwenden, sobald die europaweiten Quoten für jedes Land auf der jährlichen Ministertagung vor Weihnachten festgelegt wurden.

Paulo do Nascimento Cabral und Eric Sargiacomo (links)

Paulo do Nascimento Cabral berichtete, dass die portugiesische Regierung den größten Teil der Thunfischbewirtschaftung im Azoren-Sektor der AWZ, der 85 % der Quote entspricht, an die Regierung der Azoren delegiert hat. Zum Schutz des Laichbestands wurden Fangbeschränkungen wie Mindestanlandegrößen und Höchstanlandungen festgelegt. Er bezweifelte die Nützlichkeit des jährlichen EU-Ministerprozesses und plädierte stattdessen für die Ausweitung eines echten Schutzes auf ausgewiesene Meeresschutzgebiete, um eine Wiederauffüllung der Bestände zu ermöglichen und Raum für ein Co-Management mit anderen Interessengruppen zu schaffen. So könne man sich ein umfassenderes Bild davon machen, wie sich der Sektor entwickelt oder welche Richtung angesichts anderer Einflüsse wie dem zunehmenden Tourismus, dem Klimawandel und anderen Faktoren einzuschlagen ist. Ein breiter technischer und politischer Konsens sei für die Handlungsfähigkeit unerlässlich.

Eric Sargiacomo kritisierte auch die Zuteilung von Fischereirechten auf der Grundlage früherer Fänge, da dies die Erneuerung der Generationen verhindere. Die laufende Überprüfung der GFP habe bereits gezeigt, dass die derzeitige Steuerung des Sektors nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht habe. Es sei zwingend notwendig, zu einem integrativeren Modell der Steuerung überzugehen und soziale, wirtschaftliche und ökologische Kriterien für eine bessere Verwaltung anzuwenden.

Die darauf folgenden Beschwerden der handwerklichen Fischer über die offensichtlich mangelnde Umsetzung der GFP konzentrierten sich auf die Frage, was dies in der Praxis bedeutet. In Artikel 17 der GFP heißt es: „Bei der Aufteilung der ihnen zur Verfügung stehenden Fangmöglichkeiten nach Artikel 16 legen die Mitgliedstaaten transparente und objektive Kriterien, einschließlich solcher ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Art, zugrunde. Zwölf Jahre nach Inkrafttreten der reformierten GFP sind die handwerklichen Fischer bei der Quotenzuteilung, die die EU-Mitgliedstaaten fast ausschließlich an industrielle Fischereibetriebe vergeben, nach wie vor grundlegend benachteiligt.

Gwen Pennarun

Marta Cavallé, die Vorsitzende von LIFE, veranschaulichte dies bei der Eröffnung sehr eindrucksvoll mit Hilfe eines Videos, das die Realität der handwerklichen Fischer zeigte. Sie prangerte an, dass die Mitgliedstaaten systematisch Fischereirechte an diejenigen vergeben, die die größte Verantwortung für den schlechten Zustand der Ressourcen tragen. Marta forderte nachdrücklich, dass diese strukturelle Ungerechtigkeit beendet und die handwerklichen Fischer als die umwelt- und sozialverträglicheren Erzeuger hochwertiger Meeresfrüchte anerkannt und gefördert werden.

Gwen Pennarum, ein bretonischer Leinenfischer, beschrieb, wie das Monopol, das einigen wenigen großen Unternehmen für den lukrativen Thunfischfang eingeräumt wurde, den Küstenfischern keinen wirtschaftlichen Spielraum lässt. Angesichts der hohen Investitionen für neue Boote, die die Lizenzanforderungen erfüllen, sei es für junge Fischer fast unmöglich geworden, in den Beruf einzusteigen und ältere Fischer, die in den Ruhestand gehen, zu ersetzen. Da keine Beschlüsse gefasst wurden, die die nationale Politik mit den Anforderungen der GFP in Bezug auf Transparenz und eine breitere Grundlage als die bisherigen Fangmengen in Einklang brachten, ging die Zahl der handwerklichen Fischer, die zwar zahlenmäßig immer noch die überwiegende Mehrheit bilden, stetig zurück. Er forderte daher eine gerechte Neuaufteilung der Fangquoten, um diese Spirale der Konzentration der schwindenden Ressourcen unter der Kontrolle weniger industrieller Interessen zu korrigieren.

Seamus Bonner von der Irish Islands Marine Resource Organisation (IIMRO) schilderte die Herausforderungen, mit denen seine Mitglieder konfrontiert sind. Die IIMRO ist eine genossenschaftlich organisierte, repräsentative Organisation von Fischereiproduzenten mit Sitz auf den vorgelagerten Inseln Irlands, die sich für die Erhaltung und Förderung einer nachhaltigen Fischerei für ihre Mitglieder einsetzt. Die Boote sind nur etwa acht Meter lang und mit ein bis drei Fischern besetzt, die hochwertige Arten wie Hummer mit passiven Fanggeräten wie Reusen fangen. Sie entwickeln eine Reihe von Initiativen zur Dekarbonisierung der Fischerei, zur Rückverfolgbarkeit von Meeresfrüchten für die Verbraucher und zur Bewahrung von Traditionen, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurden. Ihre Forderungen sind:

- Abschaffung der Erfolgsbilanz früherer Fänge bei der Quotenzuteilung und Verwendung von Nachhaltigkeitskriterien;

- Zuteilung zweckgebundener Quoten an lokale Gemeinschaften;

- Vereinheitlichung der Anwendung der GFP in der gesamten EU, um willkürliche Unterschiede in den nationalen Politiken zu beenden;

- Bereitstellung von Leitlinien für eine solche Anwendung und für die öffentliche Berichterstattung im Interesse der Transparenz

- Umsetzung der Entschließung des Europäischen Parlaments (2021/2168(INI)).

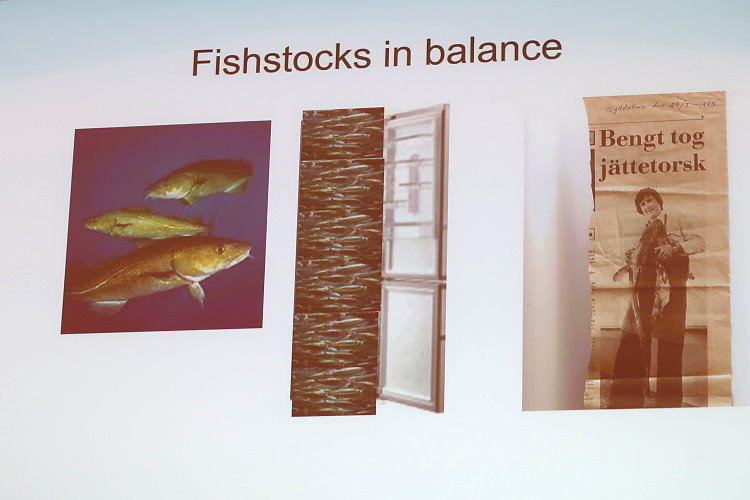

Bengt Larsson, der Vorsitzende der schwedischen handwerklichen Fischer (Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening, SYEF) und LIFE-Vorstandsmitglied, erläuterte die dramatischen Veränderungen, die im Laufe seines Lebens stattgefunden haben. Angesichts der massiven Überfischung des Kabeljaus, die zum Fangverbot für diese Art im Jahr 2019 führte, gab er die so genannte „Hochseefischerei“ mit seinem 10 m langen Stahlboot auf. Das Gleiche gilt für den Hering, der heute zu 90 % von der industriellen Fischerei zur Gewinnung von Fischmehl für die norwegische Lachskäfighaltung gefangen wird, während der Wildlachs hungert und infolgedessen in schlechter Verfassung ist. Er hatte sich mit seinem 6-Meter-Boot der küstennahen Fischerei zugewandt, wo die großen Trawler nicht hinfahren konnten. Er fisch jetzt Barsch, Hecht, Felchen und andere küstennah lebende Arten. Vor 30 Jahren dauerte die Hauptfangsaison von Januar bis März, jetzt sind es nur noch zwei Wochen, weil es so wenig Fische gibt. Nach riesigen Fangmengen in den 1980er Jahren waren die ersten Anzeichen für einen Rückgang der Populationen für die Fischer bereits in den 1990er Jahren sichtbar, aber die meist industrielle Überfischung ging unerbittlich weiter.

Bengt Larsson im Jahr 1985 mit einem großen Dorsch. Seine Version eines ausgewogenen Ökosystems zeigt einige große Dorsche als Spitzenprädatoren im Gleichgewicht mit einer großen Population von Heringen als Hauptnahrung

Er schloss seinen Bericht mit folgenden Appellen:

- Vorrang für eine schonende Fischerei

- Begrenzung der Maschinenleistung von Trawlern auf max. 600 PS, um den Fangdruck zu verringern

- die Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Berücksichtigung des gesamten Ökosystems zu stützen, um die Biomassen wieder aufzubauen und zumindest ein annäherndes Gleichgewicht im Ökosystem der Ostsee wiederherzustellen

- Anwendung Art. 17 in vollem Umfang

- Umwidmung von Subventionen für die Forschung.

Eoin Mac Aoidh von der GD MARE bekräftigte, dass die Kommission die handwerklichen Fischer als wertvolle Akteure des Sektors anerkenne und stellte fest, dass ein Drittel des Fischereifonds an die Kleinfischerei gehe. Er räumte ein, dass die Mitgliedstaaten Artikel 17 in Ermangelung gemeinsamer Definitionen und Grundlinien in Bezug auf die Bedeutung der Kriterien und Transparenzanforderungen unterschiedlich auslegten. Der Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Fischereiausschuss (STECF) untersucht dies, um Verbesserungen zu erreichen. Die Fischer sollten jedoch „realistische Erwartungen“ haben, da die Kommission keinen Einfluss auf die Art und Weise der Quotenzuteilung durch die Mitgliedstaaten hat. Sie plant jedoch, ein Leitschema für eine einheitlichere Anwendung der Vorschriften zu erlassen. Eine gezielte Zuteilung an die Küstenfischer käme nicht in Frage.

Die Kommission könnte keinen verbindlichen Durchführungsplan vorschlagen oder gar vorschreiben, der den Rückgang der handwerklichen Flotte aufhalten würde.

Das war eine kalte Dusche für die Zuhörer. In einer der wenigen Fragen aus dem Publikum, für die noch Zeit war, fragte Christian Tsangarides, LIFE BANS-Koordinator, daher, um was für eine Realität es bei dieser Debatte um eine verbesserte GFP gehe. Sie habe viele Hoffnungen geweckt. Viele andere Länder seien tatsächlich vorangekommen und hätten einige Ergebnisse beim Wiederaufbau der Ressourcen erzielt, während die EU stark zurückfalle. Es bestehe eine offensichtliche Diskrepanz zwischen den Erklärungen, dass sich die Lage aufgrund der guten Bewirtschaftung verbessert habe, und den sinkenden Fangmengen in den europäischen Gewässern. Die Art und Weise, wie die Maßnahmen vor Ort angewandt wurden, war faktisch ein Anreiz für weniger selektive Fanggeräte mit hohem Beifang. Dadurch wurde die Anlandeverpflichtung de facto völlig ausgehebelt.

Die Frustration war deutlich spürbar. Worte, keine Taten, um den Abwärtsprozess aufzuhalten.

Isabella Lövin

Damit war der Fokus auf Art. 17 anscheinend nicht der effektivste Weg, um den Schaden zu beheben, der dadurch entstanden ist, dass die GFP nicht wortgetreu angewendet wurde. Isabella Lövin erinnerte die Zuhörer jedoch daran, dass der Auftrag, die Bestände auf ein Niveau wiederaufzufüllen, das über dem des höchstmöglichen Dauerertrags liegt, noch immer nicht erfüllt sei und Handlungsbedarf bestehe. Eine Erholung der Bestände ließe sich erreichen, wenn die Befischung insgesamt reduziert würde, damit sich das Ökosystem wieder auf ein gesundes Maß erholen kann. Dies würde es ermöglichen, mit weniger Treibstoff und weniger Aufwand mehr zu fangen.

Sie hat damit einen kritischen Punkt berührt. So hatte das Forscherteam um Rainer Froese vom GEOMAR in Kiel bereits vor 10 Jahren gezeigt, dass eine Produktionssteigerung von fünf Millionen Tonnen pro Jahr aus europäischen Gewässern möglich wäre, wenn man den Fang von Jungfischen stoppen und die Biomasse der laichenden erwachsenen Fische ansteigen lassen würde. EuroStat dokumentierte stattdessen einen Rückgang der erfassten Anlandungen von Fischereierzeugnissen aus europäischen Gewässern von etwa 6 Millionen Tonnen im Jahr 2001 auf 3,2 Millionen Tonnen im Jahr 2022 (1). In der Ostsee stellt sich sogar die Frage, ob sich der Dorsch überhaupt wieder erholen kann.

Es ist also an der Zeit, das Gesetz und seine Bestimmungen wirklich anzuwenden und nicht noch mehr kostbare Jahre damit zu verschwenden, die Regeln aus politischer Opportunität zu brechen und den Lobbyisten der industriellen Zerstörung der Meere und der öffentlichen Gesundheit zu entsprechen. In einem solchen Szenario des Übergangs von nur auf dem Papier existierenden zu tatsächlich stark geschützten Gebieten und der allgemeinen Reduzierung des Fischereiaufwands hätten handwerkliche Fischer wahrscheinlich einen geringeren wirtschaftlichen Druck durch Zinszahlungen für Kredite für sehr hohe Kapitalinvestitionen als industrielle Flotten. Dadurch könnte der Übergang mit etwas Hilfe leichter zu bewältigen sein. Aber sie müssen die Gewissheit haben, dass sie auch von allen weiteren Opfern, die sie erbringen müssen, profitieren können.

Emma Fourreau hielt abschließend ein leidenschaftliches Plädoyer für Fairness. Es wird viel mehr öffentlicher Druck in den EU-Mitgliedstaaten nötig sein, damit sie sich nicht in langwierigen Verfahren mit wenig Wirkung vor Ort verlieren. Viele Bürgerinnen und Bürger schätzen den Einsatz der handwerklichen Fischer und wollen, dass die Ausweisung von Schutzgebieten konsequent durchgesetzt wird. Ein guter Ansatzpunkt wäre auch, die Einhaltung von Sperrzonen für Trawler in Küstengewässern, die handwerklichen Fischern vorbehalten sind, zu gewährleisten. Die genauen Vorschriften sind aber von Land zu Land unterschiedlich und fast überall beklagen sich die Küstenfischer über mangelnde Maßnahmen der Küstenwache gegen das Eindringen von Trawlern. Die Bürger sollten sich stärker zu Wort melden und die gewählten Vertreter und Verwaltungen zur Rechenschaft ziehen.

(1) Eurostat. 2024. Online verfügbar: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=583760

Zusammenfassender Bericht von Cornelia E. Nauen, deutsche Übersetzung von Claudia Mense

handwerklichen Fischerei Akademie

- SSF and Environmentalists rethink fisheries together

- Make Fishing Fair

- Überfischung durch ausländische Fischerei verschärft Senegals tödliche Migrationskrise nach Europa

- Mundus maris at MARE 2025

- Handwerkliche Fischerei im Mittelpunkt von Meeresbewirtschaftung und Ernährungssicherheit

- Macht den Fischfang fair in der EU, 25. März 2025

- Beziehungen zwischen Mensch und biologischer Vielfalt über alle Skalen hinweg

- Weltfischereitag, gefeiert am 21. November 2024 in Nigeria

- Mundus maris participated in the 2024 World Fisheries Day organized by Canoe and Fishing Gear Association of Ghana (CaFGOAG).

- Beitrag von Mundus maris zur öffentlichen Anhörung zu UNOC3

- Gipfeltreffen zur Kleinfischerei in Rom, 5.-7. Juli 2024

- Regionales Symposium zur europäischen Kleinfischerei, Larnaca, Zypern, 1.-3. Juli 2024

- Baltic Fisheries Emergency Meeting, Brussels, 26 June 2024

- Ambivalent role of Market and Technology in the Transitions from Vulnerability to Viability: Nexus in Senegal SSF

- Shell fisheries as stewardship for mangroves

- Afrikanische Ausgabe des 4WSFC in Kapstadt, 21. bis 23. November 2022

- World Fisheries Day, 21 November 2023

- Webinar: Herausforderungen und Chancen der Fischerei in Nigeria

- Präsentation der FishBase-App auf dem Symposium in Tervuren

- MARE Conference on Blue Fear – Mundus maris reflects

- The Transition From Vulnerability to Viability Through Illuminating Hidden Harvests, 26 May 2023

- EGU-Veranstaltungen zum Thema Geoethik und gemeinsames Lernen

- Solidarität mit den handwerklichen Fischern in Senegal und Mauretanien

- The legal instruments for the development of sustainable small-scale fisheries governance in Nigeria, 31 March 2023

- Tools for Gender Analysis: Understanding Vulnerability and Empowerment, 17 February 2023

- Community resilience: A framework for non-traditional field research, 27 January 2023

- Sustainability at scale – V2V November webinar

- Europäische Ausgabe des 4WSFC in Malta, 12. bis 14. September 2022

- Beitrag von Mundus maris zum SSF-Gipfel in Rom

- Women fish traders in Yoff and Hann, Senegal, victims or shapers of their destiny?

- Die Akademie setzt ihre Arbeit in Yoff fort

- Illuminating the Hidden Harvest – a snapshot

- Virtual launch event FAO: International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture

- The Small-Scale Fisheries Academy as a source of operational support to PA Guidelines

- Welt-Fischereikongress, Adelaide, 20.-24. September

- Mundus maris unterstützt den Kampf von Paolo, dem Fischer, in der Toskana, Italien

- Catching-up – SSF Academy Yoff, 27 Febr. 2021

- Ausbau der Fähigkeiten der Akteure für eine nachhaltige handwerkliche Fischerei

- Testen von Trainingsmethoden während der Pilotphase der Akademie der handwerklichen Fischerei im Senegal

- Eine Premiere – Einweihung der Akademie der handwerklichen Fischerei in Senegal